di Vincenzo Ferrari

Intervento alla videoconferenza sul tema “L’Italia e i conflitti” organizzata dall’ISPG-Istituto Studi Politici Giorgio Galli di Milano e trasmesso da RADIO RADICALE (www.radioradicale.it)

L’espressione latina “si vis pacem, para bellum” viene negli ultimi tempi usata, ed abusata, per giustificare la necessità, che alcuni ravvedono nell’attuale contesto delle relazioni internazionali, di investire considerevoli somme del bilancio dello Stato in armamenti e spese militari. Si contrappone ad essa, da parte di chi ritiene che armarsi, oltre a sottrarre consistenti risorse finanziarie ad altri primari compiti sociali dello Stato, non può che favorire la guerra, l’espressione “si vis pacem, para pacem” che sta divenendo la risposta automatica dei fautori del pacifismo ai cantori dei venti di guerra.

Entrambi, almeno sul piano strettamente semantico, dicono di volere la pace: “se vuoi la pace …”; ma divergono sul mezzo per ottenerla: “prepara la guerra” versus “prepara la pace”, laddove la differenza è sostanziale e si articola nelle più svariate possibilità di preparare l’una o l’altra, con relativi paradossi sottesi e contraddizioni più o meno evidenti, sicché il dichiarato fine comune di volere la pace si annichilisce nella contrapposizione insanabile dei mezzi ipotizzati.

Fra i poli opposti rappresentati da queste due espressioni, è possibile individuare una terza espressione, parafrasando la frase latina che oggi si sente quasi ossessivamente ripetere, senza dovere sconfinare in quella che ad essa si oppone, in grado di prendere adeguata e razionale distanza tanto dalle utopie irrealizzabili, quanto dalle distopie che si addensano all’orizzonte del modo attuale.

La terza espressione che proponiamo è: “si vis pacem, para ius”!

La guerra è da sempre una protagonista della storia umana ed il fine di prevenirla ed evitarla appartiene, non solo alle più nobili istanze dell’animo umano, ma anche e soprattutto alle più avvedute e accorte ponderazioni dell’intelletto.

Prevenire la guerra non è solo un’istanza etica, fondata sulla morale e i buoni sentimenti. Prevenire ed evitare la guerra è conveniente!

Si dirà che a qualcuno conviene in realtà la guerra, e non ci vuole molto a comprendere quali possano essere gli interessi legati al mercato delle armi e all’industria bellica con annessi e connessi, ma il problema è più complesso di quanto possa sembrare, poiché non si tratta di fenomeni solo lobbistici e chi ne rimane coinvolto non è detto che sia consapevole di quali siano gli effettivi interessi in gioco.

La ricerca incessante di equilibri fra interessi contrapposti, più o meno occulti, attraverso la realizzazione di assetti che, per definizione, non possono mai essere consolidati e permanenti, risponde ad una logica della convenienza comune e dell’utilità reciproca per tutte le parti coinvolte.

Tale è la logica del diritto che si propone nella terza espressione e che, contrariamente al mantra che ci sentiamo ammannire, secondo cui i romani ci insegnerebbero che per preservare la pace occorre prepararsi alla guerra, si rivela essere esattamente il contrario. Uno dei brocardi più icastici, per descrivere sinteticamente cosa sia il diritto, ne focalizza la funzione puntando univocamente al bene della pace: Ius ne cives ad arma veniant (il diritto serve ad evitare che i cittadini risolvano le loro controversie con le armi).

Ma oggi il diritto è in crisi profonda. Lo vediamo a livello internazionale, laddove si assiste allo svilimento di qualsiasi organismo e istituzione deputata a farlo rispettare, ma non di meno assistiamo a un depotenziamento anche del diritto interno degli Stati, che sempre più si allontanano dal principio di separazione e autonomia fra i poteri su cui si sono fondate le moderne democrazie. Gli organismi deputati ad amministrare la Giustizia vengono a più riprese sviliti e delegittimati, a livello internazionale dagli stati che si ostinano a non riconoscerli, ma anche all’interno da poteri che aspirano a prevalere sugli altri sottraendosi ad ogni forma di controllo di legalità.

Eppure il diritto è dotato di una forza intrinseca, che si è manifestata più volte nella storia modificando contesti sociali ed economici senza spargimento di sangue, attraverso l’uso della ragione, la condivisione e il rispetto di regole oggettive.

Un esempio di questa forza è efficacemente stigmatizzato da un Maestro del nostro Diritto civile, il compianto Prof. Francesco Galgano, che narra:

Molti pensano, ingenuamente, che a decapitare la nobiltà francese sia stata la ghigliottina del ’92. Ingenuità davvero colombina: l’invenzione del dottor Guillotin servì solo a tagliare la testa di alcune migliaia di aristocratici, non certo a stroncare l’aristocrazia. Il vero patibolo fu eretto nel 1804, occultato sotto le cartacee sembianze del Code Napoléon. La sentenza di morte fu eseguita, senza rullar di tamburi, da queste dieci parole dell’art. 742: “l’eredità si divide in parti uguali fra i discendenti”

(F. GALGANO, Il rovescio del diritto, Milano, 1991, pag. 10).

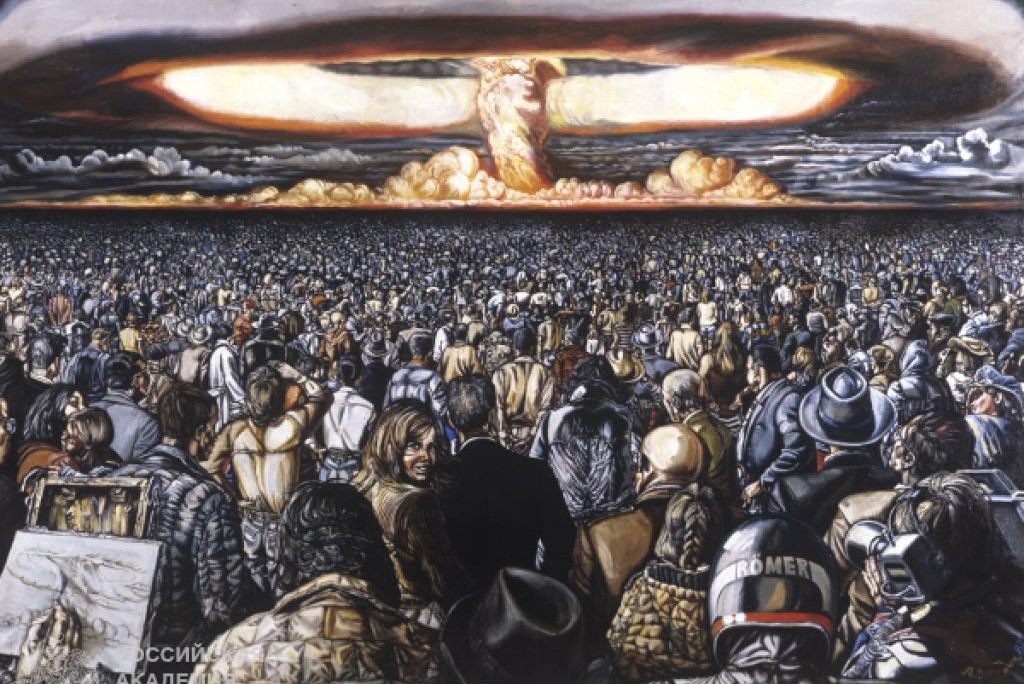

Il concetto di “Forza del Diritto” evoca quello, speculare, di “diritto della forza”. E non è difficile, nell’attuale contesto geopolitico, comprendere come il ribaltamento dei due elementi, nella medesima frase, comporti assegnare significati diametralmente opposti alla “Forza” e al “Diritto”. Quando la prima prevale sul secondo ci si incammina su un percorso che, sacrificando Legge e Giustizia, sfocia inevitabilmente nella logica della guerra: Bellum omnium contra omnia.

Viceversa, la prevalenza del Diritto orienta verso la Pace e la Concordia.

È il concetto stesso di Ordinamento Giuridico che presuppone un uso virtuoso della Forza, attraverso il quale possa essere superata la logica del bellum omnium contra omnia dando alla Forza il valore di strumento per Ordinare il Caos.

Come si rischi di essere sottratti all’uso virtuoso della Forza ce lo insegna la storia, che è costellata di situazioni, fra corsi e ricorsi, destinate a ripetersi (in forma di tragedia o di farsa) ogni qualvolta essa sfoci nel ribaltamento del principio “Forza del Diritto”.

Non è facile, dunque, prevenire la guerra facendo appello alla “Forza del Diritto” quando a prevalere è il diritto della forza, ma non vi sono alternative.